莫纳斯提尔(Monastir)本来不在我们行程上,只是因为离开凯鲁万的时候,已近中午,儿子嚷嚷肚子饿,LD看了看地图,一小时开外有一个海边小城,于是我们来到这儿。

在突尼斯腹地转悠了一个礼拜,突然来到阳光明媚的大海之滨,我们就好像从灰头土脸的旧书堆抬起头来,一下闯入光鲜靓丽的时装店。

在一家海边餐厅点了早午餐(Brunch),没想到侍者端上了十几样各式各样的餐点,排满了我们眼前的桌子。

儿子一边大快朵颐,一边问我,你确定我们真的还在突尼斯吗?

是啊,这儿的奢侈铺陈和吉姆,凯鲁万的简陋素朴,彷佛来自毫不相干的两个世界。

凭栏远眺,眼前的这条滨海大道,让我想起尼斯那条英国人大道。

莫纳斯提尔是一座三面环海的半岛,当地人口大约10万左右,老城建立在昔日迦太基和古罗马的城市鲁斯皮纳(Ruspina)的遗址上。

突尼斯几乎每一座古城,都有一片麦地那(Medina),而每一座滨海之城,也几乎都有一座里巴特(Ribat),莫纳斯提尔也不例外。

里巴特是北非沿海地区的一种堡垒工事,穆斯林依靠它监视和防御从海上来袭的敌军。

这座堡垒建于公元796年,15世纪时它曾在西班牙海军的猛烈进攻中遭到严重破坏,后来历经多次修建。

如今的这座堡垒包括两个庭院和四座建筑物。

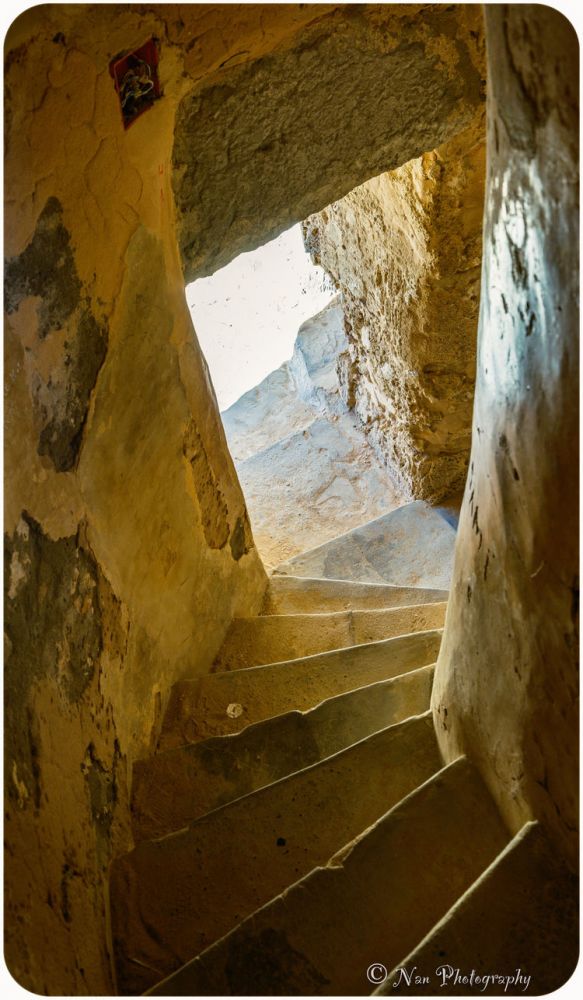

通过一百来台级的螺旋式台阶,我们走上瞭望塔。

远远看去,莫纳斯提尔大概是我们走过的突尼斯大城小镇中最宁静整洁的城市,难怪历史上有很多学者专程来此冥想,沉思。

1975年,电视连续剧《拿撒勒的耶稣》(Jesus of Nazareth)曾在这儿拍摄,大约那时以色列不太安全,剧组把莫城设定成一世纪的耶路撒冷。

莫城的中心是一座宏伟壮观的广场,当时闲逛的我们并没有意识到不知不觉,我们已经走入了突尼斯近代最重要的历史,不知不觉要和突尼斯近代的一位最重要的历史人物近距离接触,一直到一位当地人走上前来。

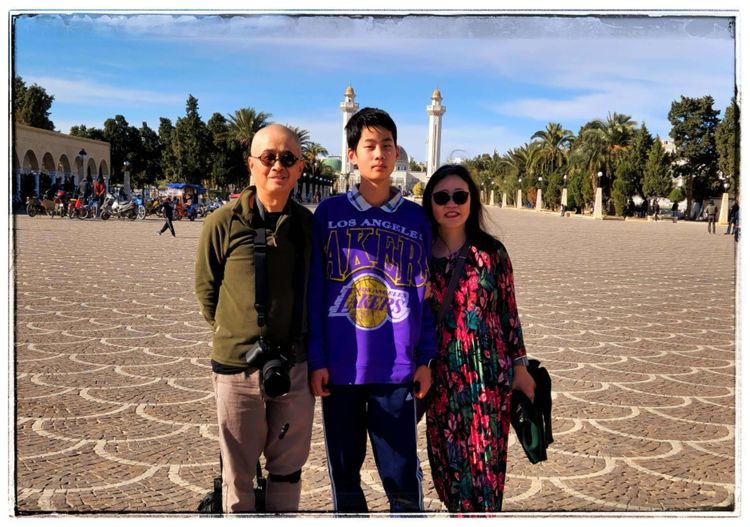

他执意要给我们仨在广场上留一张影,见LD还在犹豫,对方说,放心了,我是便衣警察。

拍完照,他手指前方,强烈建议我们去那儿看看。

原来莫纳斯提尔是突尼斯开国总统布尔吉巴的故乡,而那座金色圆顶就是他的坟墓。

哈比卜·布尔吉巴(Habib Bourguiba),是突尼斯的第一任总统(1957—1987年在任),他被誉为突尼斯的“民族之父”和“最高战士”。

1956年3月20日,法国承认突尼斯独立,布尔吉巴出任首任总统,以后3次连任。1975年3月他被选举为终身总统。1987年11月7日因政变辞职,2000年4月6日因病逝世。

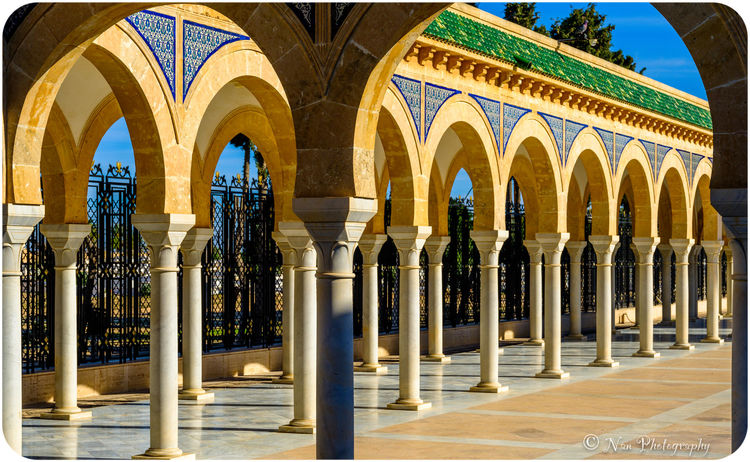

一般来说,名人之墓都是在名人死后,由他人倡议而建。但这座布尔吉巴陵(Mausoleum of Habib Bourguiba)却是在布尔吉巴本人在世的时候就开始修建。

老布觉得他领导人民建立独立的突尼斯的功劳实在太大了,必须有一个地方能永久纪念他的丰功伟绩,于是1963年在他的建议下陵墓动工,据说他本人会时不时地造访此地,亲自视察,监督工程进度。

建筑师Olivier Clément Cacoub为了设计出最好的陵墓,遍访世界各国寻找灵感。

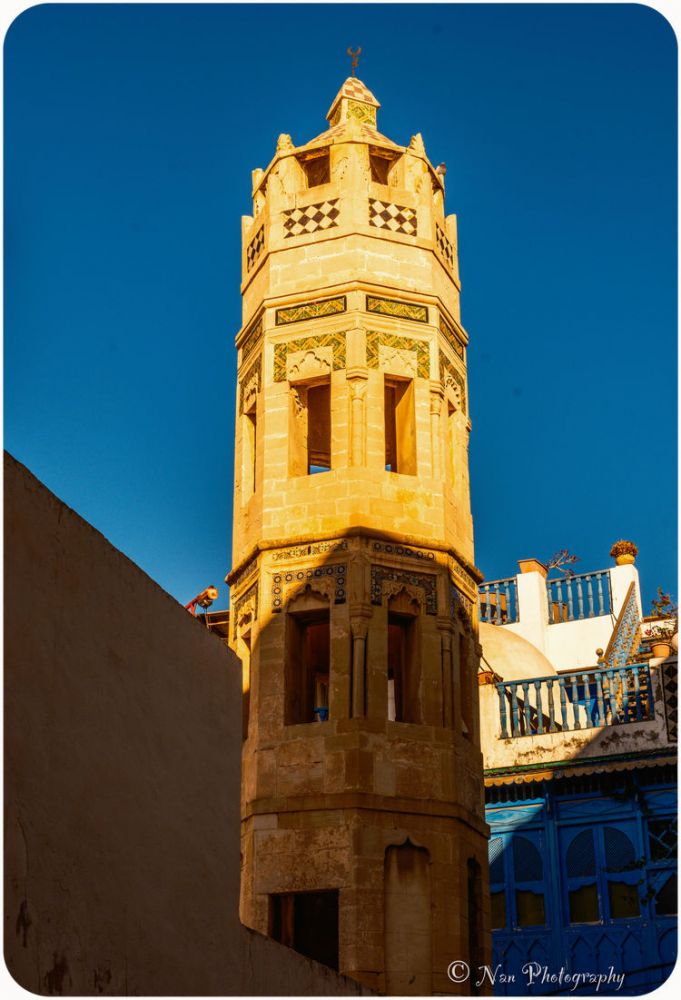

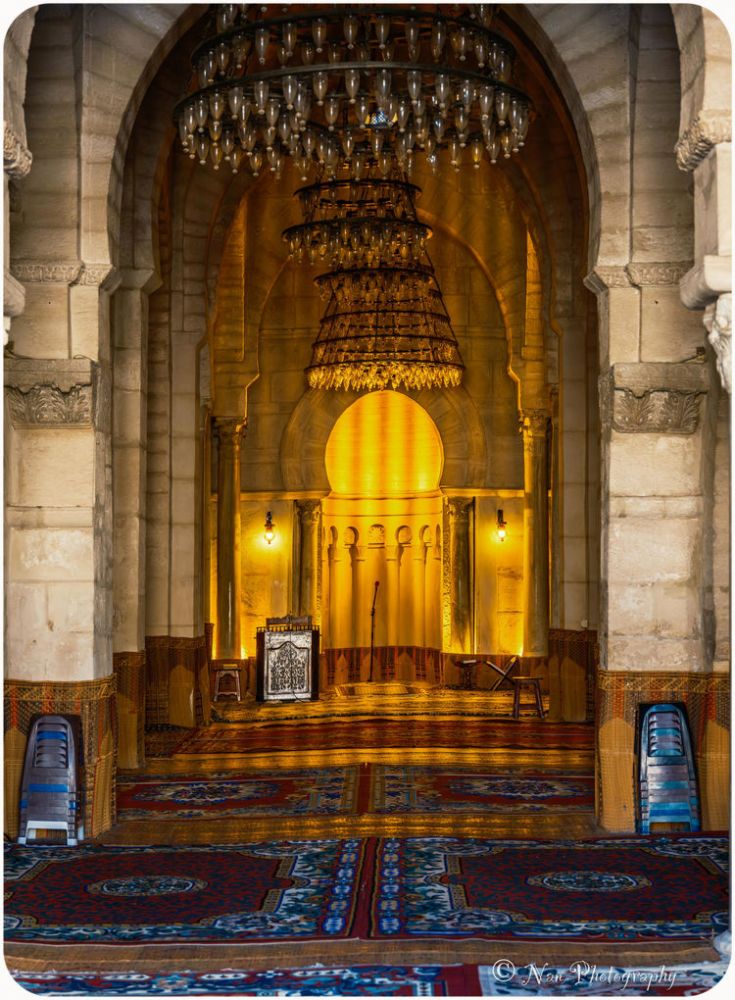

如今呈现在世人眼前的是两座高达25米的尖塔,两塔之间,两座绿色圆顶环绕着一座巨大的金色圆顶建筑。

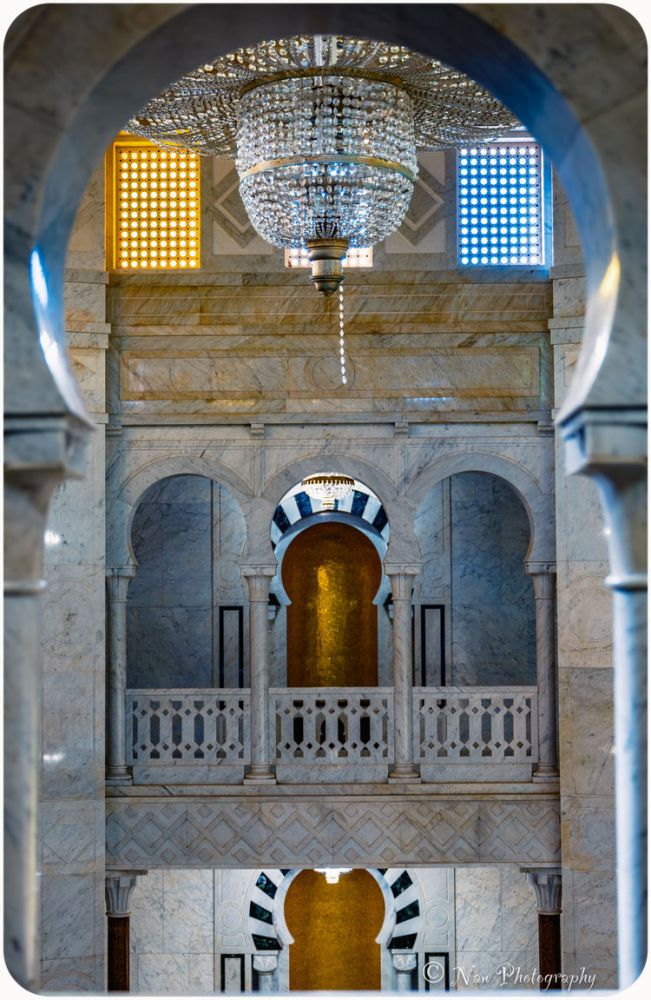

陵墓里陈列着布尔吉巴生前使用过的办公用品。

巨大的水晶灯下,是布尔吉巴的大理石石棺。

石棺前放着一本可兰经。

但我没想到的是,这儿居然还葬着布尔吉巴的妻子,父母和兄弟姐妹。

我拜访过很多古今中外的名人陵墓,但像布尔吉巴陵这样带着家属一起让世人瞻仰的也是绝无仅有了。

布尔吉巴陵旁边就是莫城的坟地,布陵的金碧辉煌愈发衬托出普通穆斯林墓地的简陋。

每次出行,虽然计划主要由LD安排,我还是会时不时提供意见,但对于住宿部分,我却从不过问,因为我知道,LD总会在不经意间给我们惊喜。

在突尼斯住民宿,虽然可以走近当地人,比较深入的了解当地的文化,但对于来自北美的我们来说,在生活上也有不便之处。

突尼斯早晚气温相差很大,白天温度最高可达20度,而夜晚又降到4-5度。突尼斯人大概已经习惯这种气候了,但对我们来说,只靠一台取暖器度过漫漫长夜,已经是几十年前的记忆了。

看着儿子欢天喜地地奔进中央空调的酒店房间,我在想,LD看来对儿子真的很了解,在儿子对于住宿的艰苦接近反弹的时候,适时带着他走回现代生活。

放下行李,梳洗完毕,我们来到大厅的酒吧,点上几杯鸡尾酒。

浅饮小酌间,耳边响起悠扬的音乐,风尘仆仆,自驾一个多礼拜的疲惫,至此一扫而光。

这座酒店占地面积很大,除了客房外,还有一座很多的花园。

出发之前,我就听说,欧洲人很喜欢来突尼斯休假,但一路走来,除了在撒哈拉附近看见过那么几个欧洲人的面孔之外,一直都没有看见成队的欧洲人,原来他们都蹲在度假酒店晒日光浴呢。

突尼斯听起来好像孤悬海外,但其实从意大利罗马飞过来不过2个小时,长久以来,它就被称为欧洲人的后花园。

对儿子来说,这家海景酒店最吸引他的不是风景,而是提供的早,中,晚三顿自助餐。

萨克斯伴奏下,在一边是海水,一边是火焰的突尼斯,我们竟然重温昔日邮轮的体验。

日落后的海边,人影寥寥。

我们沿着海岸线一路走去,看着天边由黄转红,由红变紫。

我们的酒店距离苏赛(Sousse)不到5公里,但却是新与旧,现代与传统的完全不同的两个世界。

苏塞老城紧靠巴士站,交通非常拥挤繁忙,我们折腾了半天,才找到停车位。

苏塞是突尼斯第三大城市,最初由迦太基人建立,后来成为罗马帝国的一部分,是北非沿岸重要的贸易中心之一。

西罗马帝国衰落后,苏塞被拜占庭帝国统治,直到公元670年被穆斯林征服。

苏塞的麦地那老城于1988年入选联合国文化遗产名录。

因为濒临地中海,苏赛也有一座里巴特(Ribat)。

原来的堡垒由阿巴斯王朝驻突尼斯总督Yazid Ibn Hatim Al Muhallabi建于公元775年,公元821年原建筑被推倒重建。

可惜出现在我们眼前的已不是原物了。二战期间(1943年),苏塞遭到盟军飞机的轰炸,这座里巴特全毁,直到上世纪50年代才得以重建。

但堡垒入口处的石级上的足印依然清晰可见。

登上高塔,举目四望,苏赛老城尽收眼底。

苏赛考古博物馆(The Archaeological Museum of Sousse)设在一座公元11世纪修建的要塞里。

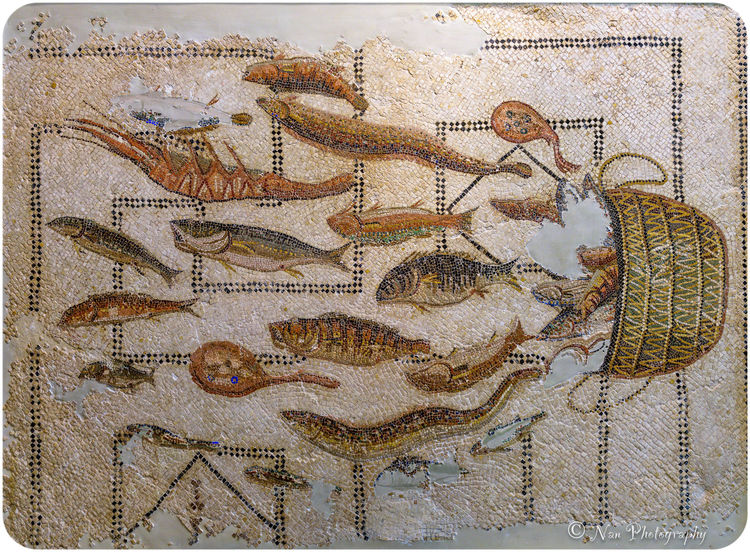

虽然这座博物馆的藏品无法和巴多博物馆相提并论,但这儿还是有几件值得好好欣赏的珍品。

这是一座拜占庭时代的基督教洗礼池。

这幅公元三世纪的名为《悲剧诗人》(Tragic Poet)的马赛克,让我想起巴多博物馆的那幅镇馆之宝《诗人维吉尔》,马赛克上,诗人坐在中间,一边放着一幅悲剧面具,另一边是一位年轻人,拿着一幅喜剧面具,难道这是昔日马赛克的主人在表达“人生如戏,悲喜交杂”的意思吗?

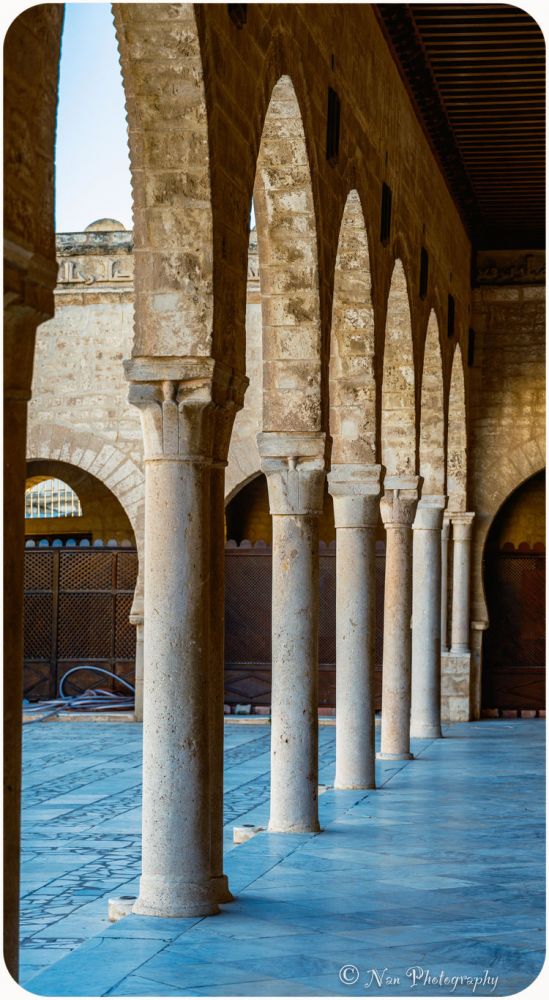

苏赛大清真寺(Great Mosque of Sousse),建于公元851年,但和凯鲁万大清真寺相比,要朴素得多。

历史上苏赛因为战略地位的原因,一直是兵家必争之地,使得这座清真寺的结构也具有了城堡和要塞的元素。

这座清真寺的祈祷大厅也和凯鲁万清真寺不同,后者的天花板是木质的,而这儿采用的是粗石拱顶。

这座清真寺没有宣礼塔,只在一角矗立着一个圆柱形的碉楼,据说是因为清真寺离里巴特很近,于是苏赛人索性把那座里巴特的瞭望塔当做宣礼塔,来召唤穆斯林按时来做萨拉赫。

回酒店,吃完中饭,儿子对LD说,咱能在这儿多住几天吗??我还没有住够呢。LD说,下一站你肯定也会喜欢的。

告别苏赛,中午时分我们来到哈马马特。

站在哈马马特的麦地那入口处,我非常想知道,为何那位房东切玛女士,在这儿生活了35年,却依然心心念念不忘陈旧的凯鲁万?