也许是太累了,这一夜三人睡得极好。次日清晨起来,又是一个艳阳天。

从酒店check out出来,胆战心惊地走到停车的地方,我们的小车安然无恙。2天前入店之时,我们遍寻不到停车场,只能把车停在熙熙攘攘的马路边,酒店前台安慰我们说,没关系,我们的客人都是把车停那儿的,我们有摄像头随时监控 - 我心里想,如果真有人撬车,监控头有用吗?

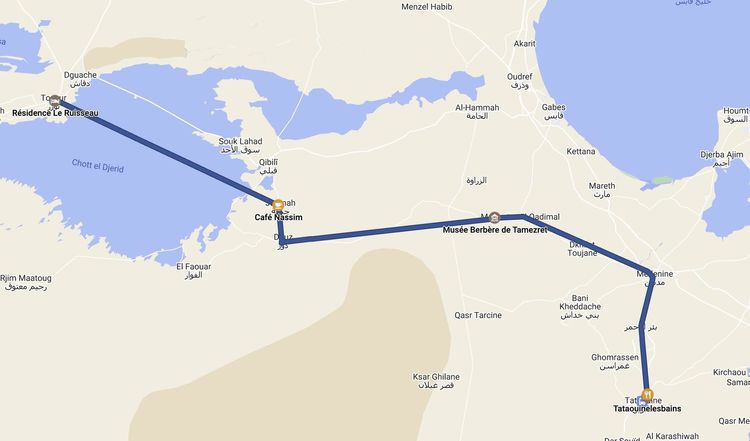

今天我们计划自南折向东,全程300多公里。

离开托泽尔以后,我以为自此告别了撒哈拉,直到汽车开上了这条跨湖公路,我才意识到我们还在沙漠当中。

所谓跨湖,跨的是埃尔杰里德盐湖。

埃尔杰里德盐湖(Chott el Djerid),是世界上最大的沙漠盐湖,阿拉伯语的意思是“棕榈之地的泻湖”,此处的“棕榈”,指的应该是附近绿洲里酷似棕榈的椰枣树。

盐湖东西长250公里,南北最窄处20公里,总面积超过5千平方公里。

来突尼斯之前,我读了不少游记。游记里不少人煽情地渲染,这片世界上第三大盐湖,湖面泛着美丽的粉红色,我也一路上憧憬着前方的“天空之镜”。

可是,当我们停下车来,出现在我们眼前的却是满目黄沙。

虽然横贯以色列和约旦的死海正在逐渐干涸,但那儿还有约旦河水提供水源,但这座盐湖却是不折不扣的“死湖”。

它属于典型的内流盐水湖,水源补充完全来自于每年的几十毫米降雨量。极度干燥的沙漠气候,导致这儿的日间气温高达50摄氏度。

从隆起的一个个盐包看过去,与其说这是盐湖,不如说是大盐滩。

沙漠里还有绿洲,而这片广袤的土黄色的世界则因为高温,缺水,盐分高而寸草不生。

不知道是哪一年,几位好事之人在一座小盐堆上垒起了台阶,在最高点插上了突尼斯国旗。

这个小小的制高点也就成了我们这些过客的打卡之地。

当地人在盐滩里搭了些简陋的布景,借以吸引来往的车流在此驻足,但“愿者上钩”的摊位,实在吸引不了多少生意。

但与世无争的他们,何尝不是我们这些天涯游子眼中的另一道风景?

因为地处撒哈拉边缘,盐湖的表面蒙上了厚厚一层来自沙漠的黄土,在这儿盘桓,几乎让我忘记了这是北非最重要的盐产地。

2000年前,当地原住民因为偶然看到骆驼和牛羊舔舐盐湖碎石,而发现了这儿的盐矿并发明了采盐工艺。在那个“盐比金贵”的年代,湖边很快就聚集了大量盐工。

从那以后,盐湖生产的盐几乎承担了一多半北非住民的用盐量,法国殖民突尼斯后,这儿的盐又被细分为红、紫、绿、白四种。

在这儿,白盐随处可见,虽然路边的盐堆已经给来往的游人践踏的十分肮脏,但LD还是用手指沾了点尝尝,告诉我很咸。

紫盐来自湖底深处,开采量很低,据说日本人很喜欢,他们用它作调味或洗浴。

绿盐是从盐角草脱水而成,它曾经被欧洲贵族视为顶级奢侈品,可惜现在已近乎绝迹。

红盐就是俗称的“喜马拉雅盐”,欧美市场超过30%的喜马拉雅盐都出自此地,只不过产地标的是地中海。那些在游记里声称看到粉红色湖面的人,可能去了红盐产地,但在没有向导的情况下,我们不敢贸然离开大路,往缺水,高温,随时发生海市蜃楼的盐湖深处冒险。

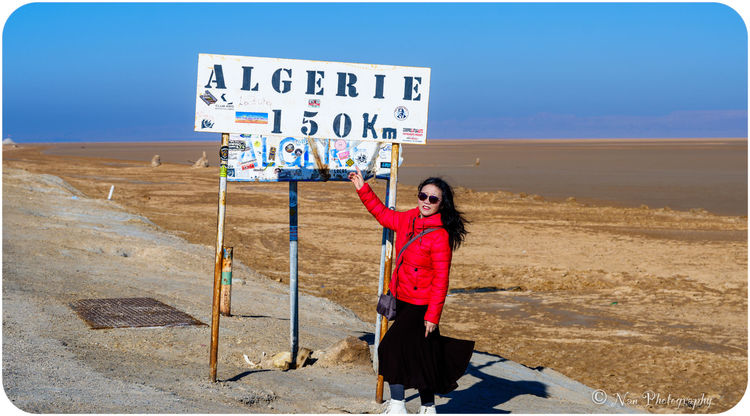

没有想到,这儿居然飘扬着青天白日满地红,突尼斯和中华民国并没有建立外交关系,也许曾经有台湾人在这儿的盐矿提供过帮助?

一路走走停停,这段100来公里的跨湖之路,我们花了三个多小时,临别之时,远远地看见一个孩子在盐湖上尽情奔跑,LD眼中露出羡慕的神情,是啊,无论走过多少地方,愿我们归时内心依然是少年。

告别盐湖,也告别了撒哈拉,车窗外一路的荒凉也慢慢多了点人烟。

中午时分,我们来到柏柏尔人村庄 - Tamezret。柏柏尔人(Berbers)的原意是野蛮人,但他们自称阿玛济格(Amazigh),是高贵与自由的意思。

柏柏尔人在北非的历史可以追溯到一万年前的卡普萨文明(Capsian culture),他们是当地最早的原住民之一,前面提到的努米底亚王国当初就是柏柏尔人建立的。

来突尼斯南部旅行,除了探险撒哈拉,另外一个就是寻访柏柏尔人住地。

虽然柏柏尔人散居多处,但Tamezret 被认为是突尼斯保存最完整的柏柏尔人村落,这儿的居民至今仍然坚持在家庭成员之间说柏柏尔语。但现在当地很多年轻人都丢弃了家乡,奔向外面的世界,这座海拔400多米的小山村常住人口已经不到500人。

我们去的时候,静悄悄的村子空荡荡。远远的拐角处,孤零零的站着一人,那是这座村子里唯一的柏柏尔博物馆的主人。

我们去的时候,静悄悄的村子空荡荡。远远的拐角处,孤零零的站着一人,那是这座村子里唯一的柏柏尔博物馆的主人。

他叫Monji,是土生土长的柏柏尔人,1999年他创立了这座博物馆,他和家人就住在后面的山坡上。

这栋房子是依山而建的半窑洞式建筑,每间屋子几乎都有门无窗,需要弯腰低头才能进入。

由于常年在沙漠逐草而生,柏柏尔人的家里除了铺在地上的毯子和一些瓦罐,陶盘之外,很少有其他家具。

博物馆主人Monji只会说法语和阿拉伯语,我虽然读大学时选修的二外是法语,但因为几十年不用,口语早就不灵光,我们只能借助手机的翻译软件和Monji交流。

Monji是此行我们接触的第一位柏柏尔人,虽然他们和阿拉伯人一样信奉伊斯兰教,但外表似乎更加像欧洲人。

突然想起利比亚前领导人卡扎菲就是柏柏尔人,其外表似乎和Monji有点相似。

告别Monji,走出很远,回首望去,他依然站在门边,等着不知道什么时候才会出现的下一波参观者。

25年了,从满头青丝的青年,磨成了两鬓斑白的中年,每天一个人守着寂寞,这份坚持,颇令人感动。

回到车上,儿子说肚子饿了,查看Google地图,发现附近有一家餐馆,开车寻去。

没想到此后这座小山村在我们眼前成了一座迷宫,按照导航指示,前方道路越来越窄,越来越陡,两边都是荒废的石屋,别说餐馆,连个人影都不见。

半个多小时后,凭着直觉,LD还是把车开回了大路,我也总算松了一口气。

找到一家宅院,我以为是餐馆,但这只是旅店,它不供应饭菜,只有咖啡。

没办法,只有上车,继续赶路。

翻山越岭,千回百折,下午2点,我们终于来到另一座柏柏尔人聚居地 - Matmata.

远远地就看见路边有一座餐馆,父子俩一阵欢呼 - 总算找到吃的了。

餐馆前停了好几辆旅游小巴,看样子这儿比Tamezret热闹不少。我们急急忙忙点了几样,餐馆主人说,饭菜做好还需要一段时间,建议我们趁这个时间去旁边的露天博物馆转转,那博物馆是他们家的,不需要门票。

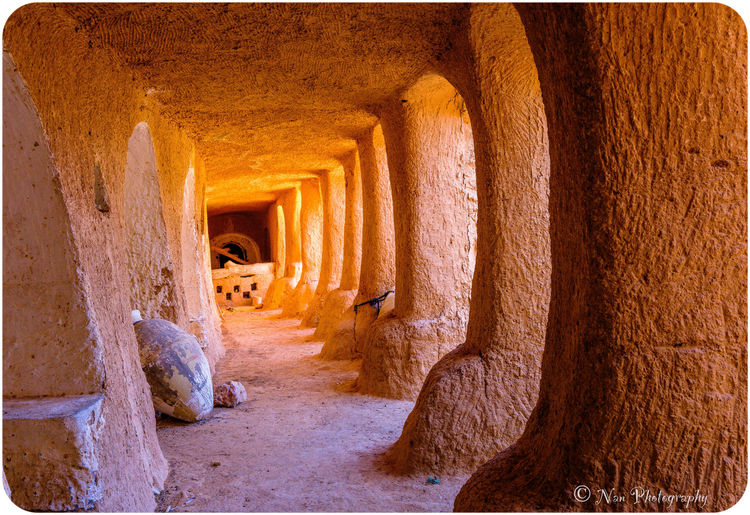

和前面那座博物馆相比,这座规模大多了。

依丘陵地势而建的整排屋子,远远看去,很像中国陕北的窑洞。

大概这儿很少下雨,柏柏尔人根本不考虑,这样光秃秃的没有扶手的台阶在湿漉漉的雨天,人员上下的危险性。

看资料介绍,柏柏尔人建窑洞的过程很简单。他们选好地点后,就像挖水井一样,先向下挖一个直径约10米,深六七米的大坑,再在坑底横向的坑壁上,用类似鹤嘴的工具挖出一个个像窑洞似的房间,坑底中央就成了一个露天的院子。

他们用黏土加固窑壁四周,使这些洞穴既牢固又美观。由于这里常年干旱,柏柏尔人从不担心雨水会冲垮这些窑洞。

他们用黏土加固窑壁四周,使这些洞穴既牢固又美观。由于这里常年干旱,柏柏尔人从不担心雨水会冲垮这些窑洞。

柏柏尔人挖窑洞都是自力更生,家人邻居齐上阵。他们习惯整个家族住在一起。儿子结婚时, 就在父母原来的窑洞旁再挖一个单元。家族是柏柏尔人社会的最小单位,几个家族连成一片形成村落, 几个村落联合起来形成村庄。

在低矮的窑洞墙壁上,我第一次看到柏柏尔人的文字,这些对我来说如同天书的文字,是一些图形和符号的组合,被称为塔马齐格特字母(Tamazight),是非洲最古老的文字之一。

长久以来,柏柏尔语在北非地区都不被官方重视,进入21世纪以来,各国才对这种语言逐渐开始认可,2011年和2016年,摩洛哥和阿尔及利亚都把它正式列为官方语言之一。

回到餐馆,饭菜已经准备好。我们边吃边和餐馆主人聊。他也是柏柏尔人,但他平时生活中只说阿拉伯语,因为按他的说法,那帮子阿拉伯人,根本听不懂他们的柏柏尔语。

油炸饺子Brik,是突尼斯的特色菜之一。

但让我们更满意的却是这盘瓦罐羊肉,也许是太饿了,今天的午饭是我们深入突尼斯以来感觉最美味的一次。

半个多世纪前, Matmata还是一处不引入瞩目的偏僻小镇,那时候偶尔途径此地的人们在地面上看不到任何建筑,因为当地人都在地下过着洞居生活,甚至连突尼斯政府都不太了解这个地方。

1969年,这儿连续下了20多天暴雨,很多窑洞被大雨冲毁,为了向当局寻求帮助,柏柏尔人派了一支代表团,翻越山岭,前往70公里外的加贝斯(Gabès)镇政府求助,这才让外界注意到这个村子的存在,随后新的地面定居点很快在Matmata建立起来。

但大多数当地人却依然继续在重建的地下窑洞里过着日子,只有少数家庭搬到了地面上。

但由此柏柏尔人脑洞大开,发觉把他们破破烂烂的窑洞开放给南来北往的游客参观,是一件轻松挣钱的好生意。

我们离开当地之前遇到的这座"old Matmata",就是这么一座收取门票的柏柏尔民俗馆。看着傻乎乎的游客带着好奇的眼光到处张望,这位柏柏尔大妈心里肯定阵阵窃喜。

她端来一盘柏柏尔人面饼,一群游客一哄而上。看到我们不接受饼的诱惑(随后就会收取饼钱),大妈表情很不爽。

不是我们小气,实在是前路漫漫,我们必须上路了。

翻过一道道山岭。

越过一座座小镇。

暮霭低垂的时候,我们终于来到今天的目的地 - Tataouine。

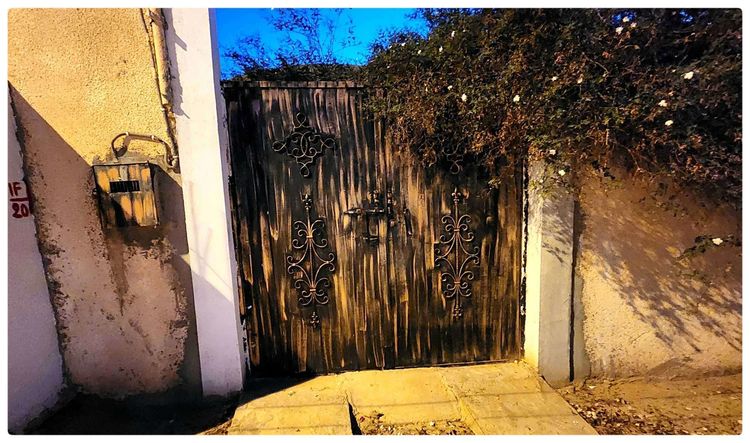

GPS在突尼斯的误差大约在10米到20米左右,这给我们确定民宿的确切地点带来不少麻烦。上次在EL KEF,多亏当地人帮忙才找到我们的目的地,但那是在白天。我们到达Tataouine的时候,已经是晚上6点,四处一片漆黑。

导航把我们引导到这处黢黑的大铁门处,LD敲门许久无人应答,最后只能砸门,半天,里面出来一位非常愤怒的阿拉伯老者,我们和他比划半天,他才明白我们的意思,打着手势告诉我们,从这头到那头,那么大的宅院都是他家的,至于我们要找的民宿在哪?他从地上捡起一块石子,拼命扔向远处,那才是。

折腾半天,我们订的民宿就是他邻居,只是两家跨度都很大。

推开厚实的大门,儿子对我说,这家应该是突尼斯有钱人。

那天晚上几乎所有的餐馆都已经打烊,我这才想起,明天就是新的一年了。

好不容易找到一家还在营业的餐厅,对方大概难得看到华人来此,尤其是新年前夕,特意多给了我们一张大饼。

那一夜,我们仨在遥远的突尼斯,一座陌生的院落里,一边就着大饼,啃着阿拉伯烤鸡,一边等待着2024的来临。